|

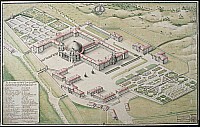

| Die Fürstpropstei St. Blasien. Gesamtprospekt von Salzmann, datiert 20. Oktober 1772. |

| Ein tragfähiger Beleg für die Existenz eines Blasiusklosters im Schwarzwald findet sich erstmals 1065 in einem Immunitätsprivileg Heinrichs IV. Hier werden dem Kloster gewisse Rechte zugebilligt. Die Anfänge des Klosters reichen vermutlich bis ins 9. Jh. zurück. Aus der für diese Zeit belegten "cella Alba" (benannt nach dem Fluss Albe) des Klosters Rheinau (heute Kanton Zürich) scheint das spätere Kloster St. Blasien entstanden zu sein. Eine Emanzipation vom Mutterkloster Rheinau findet erst im 11. Jh. statt. Sein Name St. Blasien (seit dem 11. Jh.) weist auf eine Übertragung von Reliquien des hl. Blasius von Rom ins Kloster Rheinau und vermutlich auch in die "cella Alba" hin. Im 11. Jh. prägte die benediktinische Reformbewegung, eine geistliche Vertiefung und politische Erneuerung, das Kloster. Diese Erneuerung wurde in St. Blasien vor allem bestimmt durch die Verbindung zur Reformabtei Fruttuaria (Italien), deren Consuetudines übernommen wurden. Im Folgenden schloss die Abtei Gebetsverbrüderungen mit zahlreichen Klöstern bis hin zum Kloster St. Victor in Marseille. Zur gleichen Zeit wurden verschiedene Priorate und Propsteien an die Abtei St. Blasien (ab 1064 sind Äbte von St. Blasien bezeugt) angeschlossen (Weitenau, Sulzburg, Berau, Wislikofen, Bürgeln, Sitzenkirch). Weitere wurden von St. Blasien aus reformiert (Muri, Ochsenhausen, Göttweig, Wiblingen, Engelberg, Alpirsbach, Ettenheimmünster). 1108 wurde das Frauenkloster Berau von St. Blasien aus organisiert. Außerdem ist eine Vergrößerung des zum Kloster zugehörigen Landes zu beobachten, sodass das Kloster 1200 bereits über beachtlichen Besitz verfügte. Dem Kloster wurden 1125 von Kaiser Heinrich V. die freie Wahl des Vogtes sowie sein Schutz garantiert. Vögte waren in der Folgezeit der Bischof von Konstanz, ab etwa 1250 die Habsburger. Nach dieser Phase der Blüte spielte St. Blasien in der nächsten Zeit keine beherrschende Rolle mehr. 1322 brannte das Kloster zum ersten Mal ab und wurde 1348 neu errichtet. Im 15. Jh. entstanden in der Klosterregion durch den Schweizerkrieg zwischen Habsburg auf der Seite des Schwäbischen Bundes und der Schweizerischen Eidgenossenschaft erhebliche Schäden. Von der Blüte, die der Silberbergbau im Schwarzwald während des Mittelalters erlebte, profitierte auch die Abtei St. Blasien, die beträchtliche Gebiete mit ebenso beträchtlichen Silbererzvorkommen aufweisen konnte. Um das Jahr 1300 betrug die Silberförderung St. Blasiens immerhin über 200 Kilo. Ebenso betätigte sich das Kloster im Eisenbergbau. Während des Bauernkrieges 1525 wurde das Kloster wiederum zerstört, nachdem der Lebensstil des Abtes im Umland für Verärgerung sorgte. Im Kontext der Katholischen Konfessionalisierung wurde das Kloster neu organisiert. Einige Mönche des Klosters wurden mit dem verstärkten Ausbau von Universitäten zum Studium nach Freiburg, Dillingen, Salzburg – an der dortigen Benediktineruniversität wirkten einige der St. Blasianer Patres auch als Lehrer – oder nach Rom geschickt. Für immerhin 23 Mönche ist belegt, dass sie ihre Ausbildung am Collegium Germanicum erhielten. Die tridentinischen Reformen fanden in der Neuordnung der Statuten 1573, die im Wesentlichen eine Neuordnung des geistlichen Lebens bewirkte, eine sehr rasche Rezeption. Für die historische Forschung bedeutend ist die wieder verstärkte Beschäftigung mit zeitgenössischer Geschichte und mit der Klostergeschichte im St. Blasien jener Jahre (Andreas Letsch: Liber actorum; Abt Caspar I. Molitor: Liber originum). Politisch bedeutsam ist für diese Zeit der Erwerb der Herrschaft Bonndorf (1609), die den Abt von St. Blasien aufgrund deren Reichsunmittelbarkeit zum Reichsfürsten erhob und so eine größere Eigenständigkeit gegenüber der österreichischen Herrschaft gewährte sowie ihn schließlich als Mitglied ins Grafenkollegiums aufnahm (1662). 1746 wurde der Abt von St. Blasien von Kaiser Franz I. zum Fürstabt ernannt. Neben größerem Renommee erhoffte sich die Abtei St. Blasien davon auch eine Absicherung der Reichsunmittelbarkeit. Jedoch erhob Österreich weiterhin einen Herrschaftsanspruch auf Gebiete St. Blasiens sowie vor allem auf dort anfallende Steuern und Abgaben, der schließlich durch einen Vertrag, der eine jährliche Zahlung von 600 Gulden vorsah, 1777 abgewehrt werden konnte. Am 23. Juli 1768 zerstörte ein Feuer die Kirche und die erst in den Jahren 1728-1742 neu errichteten Klostergebäude weitgehend. Bereits 1772 war der Neubau unter der Planung und Leitung von Pierre Michel d’Ixnard und Franz Joseph Salzmann vollendet. Erbaut wurden diese zu großen Teilen auf dem Grundriss des abgebrannten Vorgängerbaus. Die größte Veränderung ist in der Architektur der Kirche zu erkennen, wo das im Wesentlichen noch romanische Münster durch einen Kuppelbau frühklassizistischer Form ersetzt wurde. Die Kuppel dieses Gotteshauses war damals die drittgrößte Kirchenkuppel Europas. Im 18. Jh. brachte das Kloster einige beachtenswerte Persönlichkeiten hervor. Marquard Herrgott (1694-1762) profilierte sich in besonderer Weise durch seine numismatische Arbeit und durch seine historischen Untersuchungen über die Geschichte des Hauses Habsburg. Das Münzkabinett der Abtei St. Blasien umfasste etwa 24.000 Stücke, davon allerdings viele schlecht erhaltene und minderwertige. Fürstabt Martin Gerbert (1720-1793) war einer der bedeutendsten Musikhistoriker seiner Zeit, sowie Verfasser der Historia Nigrae Silvae. Auf Gerberts Anweisung begann Trudpert Neugart (1742-1825) das Projekt der Germania Sacra, einer geschichtlichen Darstellung aller deutschen Diözesen. Neugart sorgte weiterhin für die Einführung des Unterrichts der biblischen Sprachen an der Universität Freiburg. Auch Aemilianus Ussermann (1737-1798) arbeitete am Projekt der Germania Sacra mit, vor allem jedoch widmete er sich mit großem Erfolg der Neuausstattung der Klosterbibliothek nach dem Brand von 1768. Projekte wie die Germania Sacra konnten aufgrund der Säkularisierung des Klosters im Jahr 1807 nicht mehr zu Ende geführt werden. Das Studium der Mönche war zu jener Zeit in besonderer Weise auf die Seelsorge in den zur Abtei gehörenden Pfarreien zugeschnitten, sodass das Kloster nicht als eine abgeschottete Gemeinschaft, sondern als ein Konvent mit Strahlkraft nach außen zu betrachten ist. (Der Abt ist immer auch Landesherr.) Dies war ganz im Sinne der aufgeklärten Vorgaben von Maria Theresia und Joseph II. Wirtschaftliches Standbein waren auch die Holzwirtschaft sowie die Glasproduktion. Aus jener Zeit noch bis in die Gegenwart überdauert hat der Brauort Rothaus, wo St. Blasien 1766 das Wirtshaus zum Rothen Haus erwarb. 1791 wird mit dem Bau einer Brauerei begonnen, deren Ertrag schon bald 3.000 Gulden jährlich betrug. Ab 1727 hatte das Kloster jedoch auch mit dem immer wieder aufflammenden Salpetererunruhen zu kämpfen, die sich teils direkt gegen das Kloster richteten. Nach langer Ungewissheit wurde das Kloster St. Blasien am 12. Juli 1807 endgültig aufgelöst und sein Besitz konfisziert. In jener Zeit hatte das Kloster einen Besitz im Wert von knapp 16 Mio. Gulden, der einem heutigen Geldwert von mehreren Milliarden Euro entspricht. Diese hohe Summe erklärt sich vor allem aus dem großen Landbesitz. Im Jahr 1809 wurde ein Teil des Konvents im Kloster St. Paul im Lavanttal (Kärnten) angesiedelt. Dorthin gelangte auch ein großer Teil der reichen Kunstschätze des Klosters St. Blasien. Die ehemaligen Klostergebäude wurden im Jahr 1933 von einer Jesuitenkommunität besiedelt, welche noch heute vor Ort wirkt und eine Schule mit Internat unterhält. |

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| GEORG PFEIFFER - KARL-HEINZ BRAUN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| LITERATUR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| QUELLEN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||